El más grande exponente de la novela negra en Chile, Ramón Díaz Eterovic, escritor con más de cuarenta años de trayectoria, es reconocido principalmente por dar vida al detective Heredia, personaje arraigado en la ficción nacional del que acaba de publicar su vigésima entrega. Sobre sus últimos libros y su visión de la sociedad actual conversó en esta entrevista con Lilian Flores Guerra, directora de Revista Te Leo

Para un reportaje de esta misma revista te referías a la novela negra latinoamericana como una nueva forma de novela social. Con el paso del ámbito marginal a convertirse en referente, ¿qué elementos distingues en la novela negra que se escribe actualmente en Chile y en la región?

Buena parte de la narrativa criminal – policial o novela negra-, que se escribe actualmente en Latinoamérica se puede leer desde una perspectiva social en la medida que sus temas y personajes están vinculados a la relación poder y delito tan presente en nuestras sociedades, y a crímenes que intervienen y alteran la vida de las personas. Muchos de los delitos o crímenes que se abordan provienen desde las estructuras estatales, de los centros donde se ejerce el poder económico y financiero, y también desde los márgenes en los que se expresan fenómenos como el narcotráfico, la prostitución, el tráfico de órganos y la venta de armas. De la relación poder y delito, y de la búsqueda de verdad, nacen muchas de las historias que se escriben. Y junto con lo anterior hay desarrollos que expanden los límites de la novela criminal y hacen que el género se relacione con elementos de la novela histórica, la ciencia ficción y el terror. En Chile, la novela criminal ha abordado hechos ocurridos durante la dictadura militar y de la transición democrática hasta el presente. La ficción ha permitido establecer verdades que muchas veces la realidad y la historia oficial niega, oculta o minimiza.

Has mencionado en varias oportunidades que el detective Heredia, protagonista de una veintena de tus publicaciones, te entrega un punto de vista para mirar a la sociedad chilena. ¿Qué diferencias observa este paladín solitario entre el Chile de los 90, el de la alegría que iba a llegar, y el de hoy?

Heredia, que se autodefine como el hombre que pregunta, es un testigo de la historia chilena de las últimas décadas. En todo este período el país se ha modernizado en distintos aspectos, con todo lo negativo y positivo que eso conlleva. Y dentro de esto, la mirada va desde un relativo optimismo en los años 90’ y el posterior desencanto por una alegría que no llegó porque las estructuras económicas y políticas del país se siguen sosteniendo en las columnas creadas por la dictadura. El modelo neoliberal, que no sólo se expresa en lo económico, sigue igual y a lo demás ha recibido cambios cosméticos que no lo afectan en su esencia.

Los últimos acontecimientos en el espectro político, con el caso Hermosilla, los diecisiete millones de Cubillos y las destituciones empatadas de jueces, ¿hacen más evidente la relación entre poder y criminalidad?

Las que señalas son algunas expresiones delictuales de los últimos tiempos, al igual que los delitos en los que aparecen vinculados carabineros, jueces, fiscales, el narcotráfico que anida en las poblaciones y los crímenes ejecutados a diario por sicarios. Desgraciadamente, nuestro país se ha convertido en una extensa y dura novela negra que se desarrolla en diversos ambientes y con actores de todos los pelajes, como lo demuestra el reciente caso Monsalve que afectó a una funcionaria del gobierno y que me recuerda la novela policial “Poder Absoluto” de David Baldacci que hace años llevó al cine Clint Eastwood.

La saga Heredia y tu obra en general es un reflejo de lo popular, con personas comunes y corrientes, y preferentemente en entornos urbanos que se extinguen, como el Santiago de cafetines, locales nocturnos y cines XXX. ¿Cómo se reconfigura el paisaje urbano popular con la presencia activa de inmigrantes?

La ciudad, o algunas partes de ellas, es uno de los protagonistas permanentes en muchos de mis textos. Y en ese rol he tenido que investigar e incorporar en mis novelas los cambios producidos en Santiago y otras ciudades. En cuanto a la inmigración y la pandemia es evidente que han provocado cambios profundos en muchos espacios urbanos de Santiago. Lo veo en el Barrio Mapocho, los alrededores de la Estación Central y el centro de Santiago que son tres de los ambientes que suele recorrer Heredia en sus investigaciones. Hay entidades financieras y comerciales que abandonan el centro. Han desaparecidos tiendas y cafés tradicionales, la oferta de comidas y bebidas es otra responde a los gustos de los inmigrantes, la prostitución ha cambiado sus rostros. Los espacios más populares de Santiago han adquirido la variedad de distintas culturas que expresan sus particularidades, sus giros idiomáticos, sus aromas y sabores. Varios sectores de Santiago han perdido sus características de otras épocas y han adquirido una diversidad que llegó para quedarse y a la que ya nos estamos acostumbrándonos

En 2022, justo antes del plebiscito del 4 de septiembre, señalaste en una entrevista en The Clinic “Creo que la nueva Constitución abre un amplio abanico de derechos sociales que permitirán, en algunos años, tener un país más moderno y solidario”. ¿Cómo lo ves ahora?

Lo que dije fue la expresión del deseo y la esperanza de que Chile avanzara hacia una sociedad más justa, igualitaria, democrática. En ese momento se hablaban de derechos sociales no reconocidos por la constitución existente y que remitían a carencias existentes en amplios sectores sociales. Había una esperanza latente, y desgraciadamente y en buena medida, esta se diluyó o estancó con el fracaso del proceso constitucional. Y sin embargo los derechos que se enarbolaban como necesarios en ese entonces siguen siendo prioritarios para la mayoría de los chilenos. La educación, el trabajo, la salud, la previsión social, entre otras cosas, siguen siendo demandas fundamentales que no han sido acogidas. Hoy, seguimos donde estábamos antes de la revuelta del 2019, y en amplios sectores de la población hay una mezcla de rabia y desencanto que se acumula y podría expresarse en otro reventón.

Señalaste también en otra entrevista en El Mostrador que “Chile es un país donde hay más estímulos para dejar de escribir que para seguir escribiendo”. ¿Cómo conciliar las dificultades del ejercicio de la creación artística con su uso como instrumento de lucha y justicia social?

Me refería a que se publica más de lo que se lee y que en general parece existir indiferencia frente al trabajo que ofrecen los escritores chilenos, lo que se expresa en tirajes reducidos y falta de difusión de las obras. Esta situación determina que un desafío importante para los escritores sigue siendo que la gente lea y reflexione. Como señalaba Julio Cortázar en los años setenta del siglo pasado, el compromiso de los escritores continúa vinculado a escribir todo lo bien que le permitan sus capacidades, y a crear los puentes que permitan acortar la distancia existente entre sus obras y los lectores. En este último sentido es importante lo que puedan hacer los autores para motivar la lectura, atraer a nuevos lectores y desde luego, imaginar historias atractivas. Por otra parte, vincular la creación literaria a la idea de instrumento o instrumentalización no es algo que me guste. Es un camino que puede conducir a situaciones nefastas en lo que se refiere a la libertad de creación y expresión. Creo que cada escritor debe tener la libertad para expresar sus ideas y sentimientos en torno a las cosas y situaciones que le parezcan relevantes, incluyendo si así lo estima, la realidad social o la historia del lugar que habita

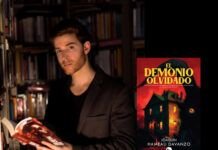

En tu novela Fuera de Juego (Cormorán Ediciones, 2024) abordas la realidad social marginal del Chile de los ochenta, pero ahora en torno a la figura de Jaime y su complicado amor por Teresa. Salirte de la esfera de Heredia, pero habitar espacios similares, ¿qué nuevas miradas te permitió encontrar?

“Fuera de juego” es una novela que escribí a fines de los años 80’ del siglo pasado, casi en forma paralela a “La ciudad está triste”, la primera novela protagonizada por Heredia. Eso determina que ambas novelas compartan tonos grises en cuanto a sus personajes y atmósferas. “Fuera de juego” está centrada en una pareja de jóvenes que busca un lugar para sus anhelos en medio de la dictadura que poco o nada le ofrece, que los reprime y condena a una existencia mediocre, carente de afectos, violenta incluso hasta en los ámbitos familiares. Hay cierta exploración de ambientes extraños, como las galerías subterráneas de Santiago centro, que convivían con la aparente normalidad de la superficie que apreciaba la gente que recorría las calles a diario. Ambientes que en algunos sentidos eran la antesala a otros aún más oscuros en los que se retenía y torturaba. Jaime y Teresa representan a ciertos jóvenes que debieron aprender a sobrevivir en esos años y que no siempre lo consiguieron. Es una novela negra, no porque contenga una pesquisa policial, sino que, por el ambiente recreado, por las características de las relaciones que se establecen, y por las vidas maltratadas que se despliegan en la historia. Una novela dura ambientada en una época difícil.

También hay una nueva entrega del detective Heredia, con «Dejaré de pensar en el mañana» (Lom, 2024). ¿Qué nuevos paisajes, desventuras y análisis nos trae el investigador favorito de las y los lectores chilenos?

Esta novela acaba de ser presentada en los festivales literarios “Santiago Negro” (Centro Cultural de España) y “Puerto Negro” (Universidad Andrés Bello) desarrollados en Santiago y Viña del Mar respectivamente. Lo menciono porque estos encuentros y la buena respuesta del público demuestran que la narrativa criminal es una forma o género literario que cuenta con numerosos seguidores. Son encuentros a los que vinieron escritores de países latinoamericanos y europeos, y que además y específicamente en el caso de “Puerto Negro” contó con la premiación de la tercera versión del concurso de novela “Puerto Negro” que este año fue ganado por el escritor mexicano Sergio Monreal. También se presentó la novela ganadora de la segunda versión, publicada por LOM, “Todos los muertos se parecen” del argentino Pablo Cazaux. “Dejaré de pensar en el mañana” es la vigésima novela de la serie Heredia que inicié el año 1987 y que probablemente sea una de las más extensas en Latinoamérica. La novela se desarrolla en el tiempo de la pandemia y Heredia debe investigar, burlando las restricciones y dificultades de circulación del momento, para descubrir al asesino de la esposa de un médico a cargos de algunos programas para la vacunación de la población. En la trama aparecen intereses económicos vinculados a la industria farmacéutica y al tráfico internacional de drogas. Heredia, como muchos de los chilenos, vive esa época con una sensación de fin de mundo en la piel, y debe enfrentar la inevitable reducción de su mundo cotidiano y afectivo. La pandemia del COVID ha sido un hito en nuestra convivencia social de los últimos años y me pareció necesario dejar registros de ella en una de las novelas de la serie Heredia que, como he dicho en otras ocasiones, la siento como una cronología de la historia chilena del último medio siglo.