Hay muchas versiones de Guillermo Vásquez Vargas. Hay muchos nombres para nominarlo. Era más conocido como Don Willy, Don Guille, Lolito o Rucio. Su esposa durante 67 años, la Nena, le decía “Güile”. Para tus nietos eras el tata. También te decían ñatito, rotito o gancho, a la usanza de los mineros del salitre.

Nació en 1923 y murió en 2013. Durante sus noventa años de vida vio muchas cosas: terremotos, cambios de presidencia, el avance tecnológico, una guerra mundial, ensayos nucleares, el fin de la viruela, derrotas de la selección chilena, mucho fútbol por la televisión, al Chino Ríos número uno del tenis. Pero hay algo que Guillermo Vásquez Vargas vio muy poco durante gran parte de su vida: los libros

Tuvo pocos años de escolaridad. Aprendió lo básico: leer, escribir, operaciones matemáticas. A los 12 o 13 años abandonó la escuela para hacer lo que hacían los niños en su época: trabajar. Debutó en Cristalería Yungay, la fábrica de objetos de vidrio fundada por unos ingleses en Quinta Normal. Ahí Guillermo se convirtió en lo que en la época se conocía como “niños cristaleros”. Un niño obrero. Era otro Chile, era otro mundo y, sin embargo, ese mundo y ese Chile aún se siente cercano y latente en mi piel.

Guillermo no tenía libros ni leía libros. Jugaba con pelotas de trapo. Tenía un auto construido con alambres. Le gustaban las historias de vaqueros. Pero las prisas y urgencias de su tiempo lo apartaron de todo eso y forjó una vida de trabajo junto al vidrio: construyendo copas, en una tienda de parabrisas de autos, vendiendo ventanas de aluminio. Entremedio, leía el diario y hacía crucigramas. Pero de libros, nada.

Viví con mi abuelo Guillermo en los últimos trece o catorce años de su vida. Viví en su casa, junto a mi abuela, cuando yo me convertí en un lector responsable y silencioso, en mi adolescencia. Después, ya en la universidad, algo pasó. Creo que no hubo un plan. Tampoco un propósito. Pero gracias a una serie de acciones, hice que mi abuelo también se convirtiera en lector de libros. Fue algo espontáneo, como una mecha marchita que se encendió —incendió— por un chispazo inesperado.

Todo empezó con libros de fútbol. El primero quizás fue Tómala, métete, remata, de Chomsky, un libro sobre el Mundial del 62 en Chile. O tal vez fue Historia de la clasificación, de Guarello y Chomsky, una edición barata que compré en un quiosco y que tenía una letra minúscula con relatos y anécdotas sobre el camino hacia Sudáfrica 2010. ¿O fue Alexis, la historia de Alexis Sánchez escrita por Danilo Díaz y Nicolás Olea, que tiene una foto del niño maravilla vestido con los colores del Barcelona? Mmm… pudo ser Los grandes, una colección de entrevistas con personajes como Bielsa o Mirko Jozic, o Leones, con perfiles de los jugadores de la U del año 2011. Uno de estos libros, ya no recuerdo cuál, despertó un apetito que pronto se convirtió en glotonería.

Un día mi hermano Pablo le trajo un desafío: Los pilares de la tierra, ese mamotreto de mil trescientas páginas en el que Ken Follett narró la épica historia de una familia, una ciudad y la construcción de una catedral medieval. Don Willy, famélico de intrigas, devoró con gula esa historia, del mismo modo en que también se fascinó, por ese entonces, con las temporadas de la serie 24.

En mi biblioteca aún conservo ese ejemplar de Los pilares de la tierra. Se ve manoseado. Su lomo está arrugado, como las manos de mi abuelo: agrietadas. Lo abro como un rolodex y aparece un papel con algunas anotaciones; no, no es su letra. Es demasiado precisa y plácida. En sus últimos años, Don Guille escribía con una caligrafía característica: cada letra suya tiritaba, con un trazo sísmico. Leo la dedicatoria que escribió mi hermano en la primera página: “Para mi querido abuelo, quien en su vejez se ha encontrado con la literatura”.

Otro libraco que le regalé fue el Diccionario ilustrado del fútbol, un recuento humorístico y visual, muy chileno, sobre el balompié. Hay una servilleta atrapada en la página 390. “Feliz navidad”, dice el trozo de papel, con un anciano de rojo, en ánimo festivo. Está en la página donde se definen términos como “Salir a cazar moscas”, “Salivazo” y “Sandwich de potito”. ¿Por qué estaba ahí esta servilleta? ¿La puso Don Guille? ¿Era su marcador de libro improvisado, para indicar que le faltaban 40 páginas, que dejó este libro inconcluso? ¿Quizás el último de su vida?

Hay libros que no recuerdo bien si leyó. ¿Lo vi alguna vez con El sabueso de los Baskerville de Arthur Conan Doyle, una edición de tapadura que daba vueltas en la casa? ¿Le presté El socio de Jenaro Prieto, una novela inesperada e inmortal de la literatura chilena? Tengo dudas, muchas dudas y nubarrones en la cabeza. En una feria del libro en Santiago compré Memorias de un peón-gañán, la historia del padre de Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia 2006. De forma excepcional, porque casi nunca lo hago, le pedí que lo dedicara a mi abuelo, un “niño cristalero”. Salazar, que nació trece años después que mi abuelo, escribió: “Para Guillermo… de un niño a otro niño de aquellos tiempos… Con afecto, Gabriel 13/11/10”. ¿Lo leyó, vio esa dedicatoria? Maldigo las lagunas de mi memoria.

La literatura no tuvo una presencia dominante en la mayor parte de la vida de Don Willy. Y, sin embargo, tenía una imaginación formidable. Contaba historias de cuando combatió en la guerra de Corea y comió cucarachas. De cuando fue chef en Italia. De cuando esquiaba en los Alpes con su amigo “el Suizo”, a quien nunca vimos ni en fotos; era como el socio de Julián Pardo en la novela de Jenaro Prieto: un invento que cobraba vida. Sus historias eran exageradas y absurdas, pero escuchar su improvisación narrativa era una delicia. Fue el Gran Pez antes del Gran Pez: un contador de historias, un hombre con imaginación para el resto, no sólo para él.

Recordé la historia lectora de mi abuelo cuando escribí sobre Mis días en la librería Morisaki, de Satoshi Yagisawa. Takako, la protagonista, vive un derrumbe en su vida y es en la librería de su tío Satoru que renace gracias a los libros que nunca leyó. En esa novela, la literatura es una fuente de recomposición emocional. Me hubiese gustado saber qué sintió mi abuelo al descubrir la literatura. Reservado como era, no compartió mucho lo que le despertaba su nuevo hábito. Aunque hay una escena reiterativa que, creo, habló de forma estruendosa.

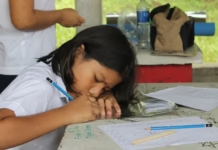

Don Guille, mi tata, leía en un solo lugar: sentado al borde de su cama, pegado al velador, encorvado, con el rostro —la cabeza— sumergido en esas páginas abiertas. Probablemente era debido a una dificultad de visión, a un acercamiento manual que debía hacer para descifrar las palabras y enhebrar la sintaxis. Pero me gusta pensar que también era una metáfora de cómo a los 88, 89, 90 años, los libros lo estaban absorbiendo y cobijando. Imagino que sentía un resguardo y un asombro inevitables. Fue una cosa extraordinaria: ver cómo un octogenario se volvió adicto a los libros. El nacimiento de un lector en las postrimerías de su vida.