Algún día tendré una librería. Será acogedora, con mucha madera y muebles de segunda mano. Parecerá la casa de mi abuela: tendrá olor y recuerdos de viejo. Habrá sillones para leer y dormir la siesta si usted quiere, con una buena frazada. Se venderá café, chocolate caliente y alfajores con doble relleno.

En la vitrina se exhibirá solo un libro cada día, tan valioso como si fuera una biblia medieval copiada a mano. Esto es un sueño, una fantasía. Por ahora, para mitigar el ardor de ese deseo me dedico a leer libros que hablan sobre librerías.

El 2024, sin proponérmelo, le dediqué tiempo a tres libros ambientados en librerías. Sus autores —una italiana, un japonés y una inglesa— plasmaron tres ideas muy diferentes sobre lo que es una librería, lo que significa para los lectores, para sus dueños y para la comunidad en la que habitan. Pero en los tres casos hay un eje común: el poder transformador de los libros y los lugares que los albergan.

La librería en la colina de Alba Donati es un libro que me gustaría vivir. Donati, poeta y activista cultural, abandonó la urbe italiana para abrir una librería en Lucignana, su pueblo natal que no supera los 200 habitantes. En medio de la pandemia y gracias a una campaña de financiamiento colectivo, logró instalar Sopra la Penna, su sueño de infancia. Escrito al modo de un diario de vida (¿o un registro de ventas?), este libro desborda vecindad, personajes y cariño cotidiano, sellado en pequeñas acciones.

«¿Que cómo se me ocurrió?”, se pregunta Donati al principio. “Las cosas no se nos ocurren, las cosas se incuban, fermentan, ocupan nuestras fantasías mientras dormimos. Las cosas avanzan por su cuenta, recorren un camino paralelo en algún lugar de nuestro interior del que no tenemos ni el más remoto conocimiento y, en un momento determinado, llaman a la puerta: aquí estamos, somos tus ideas y queremos que nos escuches».

La librería de Penelope Fitzgerald es un libro tristísimo. Publicada en 1978, la novela cuenta la historia de Florence Green, una viuda que abre una librería en “Old House”, una casona abandonada en un pueblo costero inglés. El inmueble es apetecido por la insoportable Violet Gamart, una influyente vecina que desea usarlo para un centro cultural y que maquinará para que la librería fracase. La señora Gamart no será la única: paulatinamente, todo el pueblo rechazará solapadamente a Florence. Es la historia de una comunidad que no quiere una librería.

El único que apoya a Florence es el señor Brundish, un acaudalado y arisco ermitaño que, curiosamente, le expresa cariño y desprecia a Violet Gamart. Cuando la antagonista le señala los atributos de Old House y que una librería es insuficiente, Brundish le arroja una réplica afilada: “La antigüedad no es lo mismo que el interés histórico —dijo—. De lo contrario, nosotros dos seríamos más interesantes de lo que somos».

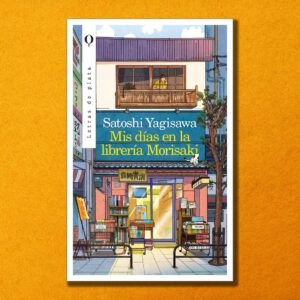

Mis días en la librería Morisaki de Satoshi Yagisawa es una novela feel good para almas atormentadas. ¿Te sientes triste? Lee un libro. ¿El vacío existencial te succiona? Lee un libro. ¿Crees que la vida no tiene sentido? Lee un libro. Pero no cualquier libro. No. Takako, la protagonista, una joven a la que se le derrumba su vida, leerá libros viejos, vetustos, polvorientos, en la librería de su tío Satoru. Y eso la transformará.

Este es uno de los fragmentos de la novela que más caló en mi fibra del orgullo. “Es curioso. No importa adónde vayas ni cuántos libros leas, sigues sin saber nada, no has visto nada. Y así es la vida”.

En estos libros la librería cataliza la acción. En la crónica de Alba Donati, la compra y venta de libros refleja el antídoto al aislamiento de la pandemia y es un recordatorio de cómo algunos libros nos marcan indeleblemente. En la novela de Penelope Fitzgerald, el entorno oprime a Florence y su librería es un espacio de resistencia al poder. Solo el objeto libro la ayuda a escapar, aunque sea en los recuerdos.

Por ejemplo, esta descripción evoca cómo el tacto juega un rol crucial en el viaje al pasado de Florence. “Aunque le habían enseñado que nunca se miran los libros por dentro mientras se está trabajando, abrió uno o dos, viejas ediciones de Everyman con sus tapas de color aceituna estampadas en oro. Allí estaban las elaboradas guardas que siempre le habían dado que pensar cuando era pequeña”.

Si en esos dos libros el espacio librería permite evocar un tiempo anterior, en Mis días en la librería Morisaki la protagonista, Takako, no tiene ese pasado lector, rodeada de literatura. Ella es una tabula rasa. Y la librería en la que vive es una fuente de recomposición emocional. Nosotros, como lectores, atestiguamos el nacimiento de una lectora y Yagisawa, hábilmente, nos presiona esa fibra: imposible no recorrer el febril descubrimiento de Takako sin que acudamos a nuestro propio nacer lector. Esta novela es puro presente para su protagonista, pero puro recuerdo para sus lectores. Y eso, creo, es de las experiencias hermosas que te puede dar un libro.

A propósito del nacimiento de Takako como lectora, pensé en cómo mi abuelo Guillermo —Don Guille, alias “el rotito” o “el gancho”— nunca leyó libros, ni novelas, ni nada. Solo el diario. Hasta que en sus últimos dos o tres años de vida devoró todo lo que yo y mi hermano Pablo le pusimos en sus manos, agrietadas como arcilla quebradiza. Algún día contaré esa historia. El nacimiento de un lector en el ocaso de su vida.